社会保険労務士試験に合格するには1,000時間の勉強時間が必要だと一般的には言われています。その是非については、またの機会に論じれればいいかな、とは思っています。

初年度は200時間くらいと以前のブログでは書きました。

しかし、正直に言いますと、何時間勉強したのかは、全くわかりません。と書いてしまうと語弊があります。

後から考えると、勉強出来なかった日が週間で何日くらいあって、休日はだいたい何時間くらいは勉強してて・・・。をざっくりと計算してみると約200時間くらいだろう、という結論になったということなのです。

※1年目の道のりをまだ読んでいない方は、まずはこちらからどうぞ。

社労士試験勉強の記録をつけよう|独学での進捗を可視化する

要するに、勉強の記録というのを一切つけていなかった、ということです。

2年目に入り、早朝に2時間、電車の中で約1時間40分くらい勉強をしております。

8月の社労士試験が終わり、試行錯誤の末、そのような感じで勉強をしていました。

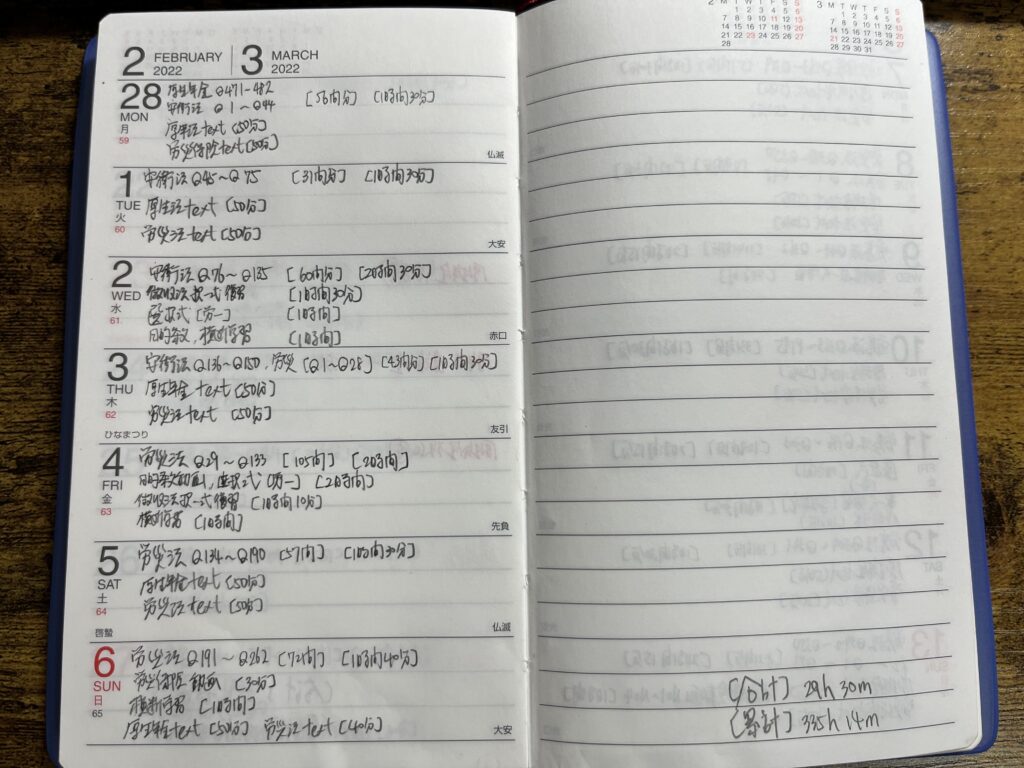

12月に入ってから、なんの勉強をしたのかと、どのくらいの時間をやったのかの記録をつけ始めます。独学で勉強を進めていっているため、物事の進捗度合いが分かりづらく、何か指標になるものが欲しかったのです。

私も50歳を過ぎているから、とか関係ないのですが、StudyPlusなるアプリの存在を知らなかったため、使っている手帳に手書きで書いていきました。

アナログ記録がもたらしたもの

左の写真のような形で超アナログ形式で記録をつけていきました。毎日つけていると癖になってきて気持ちのいいものです。勉強の質なんてもはやどうでもいい、わけではないのですが、どんどんと勉強時間の累計が増えていくと、すごいやってる感が出てきます。

「勉強する・しない」をやる気に依存させない、と以前のブログで書きましたが、そうはいっても人間です。精神的な高まり、落ち込みのようなものはあります。

そんな中で、自身の努力が形として見えることは、漠然とした不安を打ち消し、次の一歩を踏み出す力となります。

積み重ねた時間を見返すと「ここまでやってきた自分」が少し誇らしく思えてくるものです。

社労士試験へ自分を突き動かす動機は?

実はこの社労士試験に対する自分自身のモチベーションを支えているのは、色々あると自分では分析していました。

この一連の社労士試験合格体験記で書いてきたことなのですが、まず最初のきかっけとしては、本業の社長からの、「労務管理について勉強しないか?」と言われたこと。

そしてその言葉をきっかけに「社会保険労務士」の試験を受ける、と決断したこと。

その後の病気、社内人事、部署異動の中で、負の感情が芽生えたりして、人生観が変わり、「社会保険労務士になる」という強烈な意志になります。

その辺のお話を含めてコチラ👉50代・独学での社労士試験合格体験記:第一幕(1回目の受験まとめ)

就職活動での挫折とコンプレックス

しかし、実はこれだけでは無いのですよね。

私が社労士試験へのモチベーションを分析する中で、それはその色々ある動機の中でもそこそこのウェートを占めていると思うのです。

「就職活動コンプレックス」とでもいうのでしょうか?自分でもなんと表現したらもっともしっくりくるのかは不明なのです。しかし、それが何か強烈なエネルギーになっているのではないかと思います。

どういうことかというと、私は1971年生まれの団塊ジュニア世代です。一応国立大学を卒業しており、日本が一番元気があったバブルの時代に多感な青春時代を過ごしておりました。1億総中流のような意識のなかで育って、我が家もだんだんと裕福になっていっているのを、肌で感じていました。

大学生のときは同じ学部の同じ学科の先輩方々は、超が付く一流の企業に漏れなく就職していきます。完全に売り手市場です。内定を5つも6つももらってその中から選択する。というようなのを間近で見ていました。当然自分もそうなると信じて疑わなかったのです。

1989年の12月29日に株価の最高値38,957円をつけます。しかし、翌年1990年の10月には19,781円と約半値まで暴落します。

この1990年、この年が一般的に言われる「バブル崩壊」の年です。しかし、この時は日本人の誰もがまだ楽観視しています。就職戦線もまだ超売り手市場は続いていきます。

就職氷河期世代の実感|勝ち組・負け組

しかし、1993年の就職戦線から180度変わります。これが後に言われる「就職氷河期」の始まりです。私は学生時代、スペイン語を専攻していたこともあり、一度海外を放浪したいと思い休学していたため、実際に就職活動をしたのは1994年です。

どんな就職活動だったかは、くわしくは書きませんが、一つ言えるのは、わたしはこの就職戦線の中では「負け組」に入ります。

確かに企業の新卒採用はかなり絞ってきており、内定もなかなか出ないという状況でした。しかし、全員が全員ダメというわけではなく、中には大手商社や大手都市銀行から内定を勝ち取った同期も多々いました。

しかし私はダメな部類に入ってしまいました。

25年間抱えたコンプレックス|50代独学会社員の社労士試験挑戦の原動力

その時に抱いたコンプレックスを約25年近く抱えて生きてきたといっても過言ではありません。

それが証拠に卒業以来大学の同期とは距離を置いてしまいます。25年近く一度も連絡を取ったこともありません。

自分の中で何なんでしょう?負けたというか、人生でもはや勝負あった、みたいな感覚に陥ってしまったのかもしれません。

大学を卒業して就職してから、当然いろんなことがありました。良いことも、楽しいことも、つらいことも、苦しいことも、あります。

しかし、どんな時でも、心の一番奥そこで「就職戦線での敗北」という燻った思いみたいなのを抱えていたと思います。

過去に対する「もし、高校生の時、文系ではなく、理系を選択していたら、」「もし大学受験の時、もう少し頑張って、浪人してでもいいから外国語学部ではなく、法学部や経済学部に進んでいれば・・・」といった「たられば」を何度考えたかわかりません。

ちょうど2000年代の頭くらいですね。「勝ち組」「負け組」という言葉が登場したのは。そしてそれを否定するかのように「世界に一つだけの花」というSMAPの曲が大ヒットします。

そういった時代背景も私のコンプレックス感を助長し巨大化させていったのかもしれません。

社労士試験は成功への挑戦ではなく、脱却の手段

今回の社会保険労務士への挑戦はひょっとしたらその燻った思い、過去に対する意味不明な後悔みたいなのを、一掃できるのではないか?という強烈な期待、願望のようなものが私の中で芽生えてきており、この試験に向けてのモチベーションの維持の大きな要因になっているのではないか、と思っています。

東進ハイスクールの林修先生も以前テレビでこのようなことを言ってました。

東大卒の人々が官僚や大企業で活躍する中、「自分は予備校講師をしているだけ」と感じることがあったそうです。そんな思いから一時期自分の立場について悩んでいたとのことです。そういうコンプレックスがあったからこそ、テレビ出演の依頼が来たときに何でも挑戦してみようと思ったそうです。コンプレックスを持つことは悪い事でも何でもない、逆にコンプレックスを持っている人ほど努力をする。

とも仰っていました。

自分と和解する挑戦

ただ、五十路を過ぎると、「人生の勝ち、負けって何だ?」というような哲学的なことを考えるようになります。社労士試験を突破することが、負け⇒勝ちになるのか?そもそも人生に「勝ち」「負け」ってあるのかなぁ?

今回の社会保険労務士試験への挑戦は、成功への挑戦ではないです。過去の「負け」を「勝ち」に変えたいという事でもないです。

過去の燻ったわけのわからんコンプレックスからの脱却、もっと言うと「自分と和解したい」という意味があります。

要は私は今の自分自身に納得がいっていないのでしょう。今の自分を肯定できれば、過去の全てのこと、例えば就職活動での敗北も、その失敗があった上で今の自分があるのだ、と思えるのでしょう。

社労士試験に挑むすべての人へ

社労士試験に挑戦する人というのは、色々な人がいます。

弁護士になりたいから大学の法学部に行く人、経済学部で勉強しているうちに公認会計士になりたいと思うようになる人はよくいます。

しかし、社会保険労務士になるために学生の時から法律を勉強する人、というのはあまり、どころか、全く聞いたことはありません。

社労士になろうとする人は、色々な人生のステージで、いろんな考え思いがあって、挑戦を決意するものです。

私の場合は、今まで書いてきたとおりですが、これを読んでいただいている方々はどうなのでしょう。社労士試験に挑戦する理由は様々です。

私のように世間に対しての、また自分に対しての捻くれた思いみたいなのもが事の発端であっていいと思います。

令和4年の社労士試験合格に向けて頑張ります。続く

- 執筆者|社会保険労務士 戸塚淳二(社会保険労務士登録番号|第29240010号)

- 50歳を目前に、会社員として働きながら、様々な事情により社会保険労務士試験への独学での挑戦を決意しました。不合格という苦い経験もしましたが、そこで諦めることなく合格を勝ち取りました。

- このブログでは、自身の経験を踏まえ、特に「仕事と受験勉強の両立に悩む会社員の方」や「独学で合格を目指す方」にとって有益となる社労士試験合格への道のりをお届けします。

コメント